研究人员解码昼夜节律,瞳孔光反应的视网膜电路

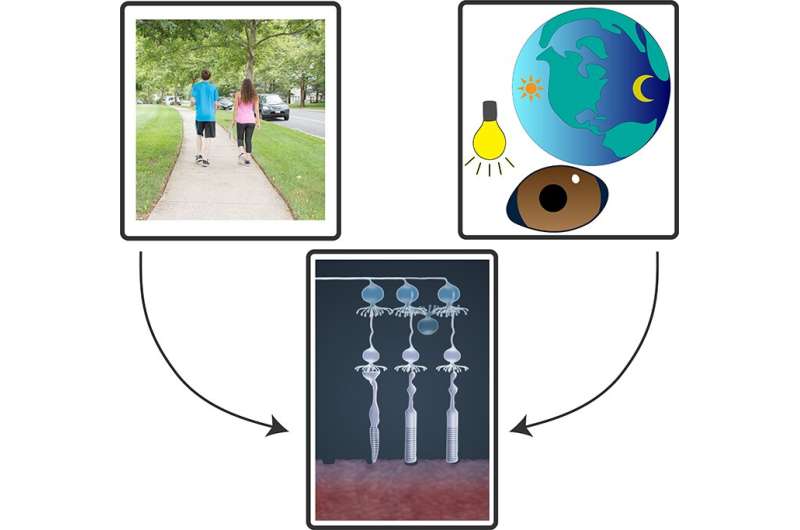

根据国家眼睛研究所(National Mouse Institute)的一项新的老鼠研究,眼睛的光感应视网膜敲击不同的电路,具体取决于它是在产生图像形成视觉的视觉还是执行非视觉功能,例如调节瞳孔大小或睡眠/唤醒周期。NEI)和国家心理健康研究所(NIMH)。出版于细胞报告,这些发现可能对了解我们的眼睛如何帮助调节情绪,消化,睡眠和代谢有影响。NEI和NIMH是美国国立卫生研究院的一部分。

约翰·帕尔伯格(Johan Pahlberg)说:“我们对图像形成视觉的涉及的途径了解很多,但直到现在,尚不清楚是否以及如何以及如何在眼中依赖这些相同的途径。”NEI的光感受器生理组和该研究的高级作者。

当光进入眼睛并击中视网膜的光感光光体时,视觉开始。在将这些信号发送到大脑之前,光感受器通过几层视网膜神经元传输信号。光还触发了某些非视觉功能,例如控制了通过学生(瞳孔光反射)进入眼睛的光线并调节唤醒/睡眠周期(昼夜节律)。昼夜节律破坏与睡眠问题,肥胖和其他健康问题有关。

为了研究视网膜中图像形成与非图像形成功能所使用的途径,Pahlberg及其同事研究了经过基因修饰的小鼠组,以关闭一个或多个途径链接或突触,在光感受器和他们的下一个下游神经元之间邻居称为双极细胞。该小组研究了对低光水平敏感的杆光感受器的作用。锥形感受器,看到颜色;以及三种类型的双极细胞:杆双极细胞,“锥双极细胞”和“ Off”锥双极细胞。

“ ON”锥双极细胞对光中的增加反应,“ OFF”锥双极细胞在光下反应。锥形感受器只能与锥双极细胞进行通信,而杆感光体具有与每种双极细胞类型进行通信的途径,具体取决于光的水平。然后,双极细胞与视网膜中的其他神经元进行通信,将信息传递到视神经并向大脑传递。该研究中的一些小鼠(例如,在杆上”双极细胞之间没有功能连接,或锥与任何双极细胞之间的连接,或者在杆和锥形光感受器之间缺乏连接。

研究人员将小鼠的反应与视觉刺激同时评估瞳孔的光反应并监视其夜间唤醒/睡眠周期。他们确定,虽然图像形成视觉可以使用杆和锥形感光体以及所有类型的双极细胞,但对于非图像形成函数而言并非如此。瞳孔响应仅依赖于杆感光体,而锥体无法控制这种行为。同时,昼夜节律调节和瞳孔反射仅在“双极细胞途径”上使用,依靠杆双极细胞和“锥双极细胞”,但不使用“ Off”锥双极细胞。

“我们真的很惊讶地发现只有'关闭'的动物双极细胞无法适应白天/夜间周期的变化,但仍然可以看到并响应视觉事件,这意味着它们具有功能性图像形成视觉。帕尔伯格说:“对我们来说,非成像的形成功能完全忽略了来自“ Off”途径的信息,这真的很有趣。我们同样感到惊讶的是,针对低光条件进行了优化的杆光感受器仍在用于低光条件。即使光线较高,瞳孔反应也是如此。我们真的认为当时的杆将被最大化。”

帕尔伯格(Pahlberg)预计,由于视网膜电路在整个哺乳动物之间相似,因此小鼠中的许多发现将使人类成立。向前迈进,他打算探索视网膜的其他非图像形成功能,例如情绪调节,并查看如何使用这些不同的视网膜电路。

进一步探索