空气中的污染颗粒与心脏骤停有关

作为泛亚洲复苏结果研究(PAROS)的一部分,杜克-新加坡国立大学医学院(Duke-NUS Medical School)与新加坡国家环境署(NEA)合作的科学家称,新加坡空气污染中的小颗粒可能会导致一些没有住院、只是过着正常生活的人心脏骤停。

发表在《柳叶刀公共卫生》,这一发现基于2010年至2018年期间收集的数据,解决了由于环境和疾病数据的可获得性和质量限制而导致早期研究不一致造成的不确定性。

该研究小组由来自NEA的环境健康研究所和清洁环境小组的环境监测和建模部门的成员组成,评估了院外心脏骤停(OHCA)和微量元素水平之间是否存在相关性空气污染这些粒子至少是人类头发丝宽度的25分之一。此前的研究表明,PM2.5这一颗粒物类别会显著增加心血管、呼吸道甚至眼部疾病的风险。

“我们有明确的证据表明PM2.5与院外心脏骤停有短期联系,这是一个灾难性事件这通常会导致突然死亡杜克大学-新加坡国立大学院前和急诊研究中心(PERC)的首席研究员兼助理教授Joel Aik说。

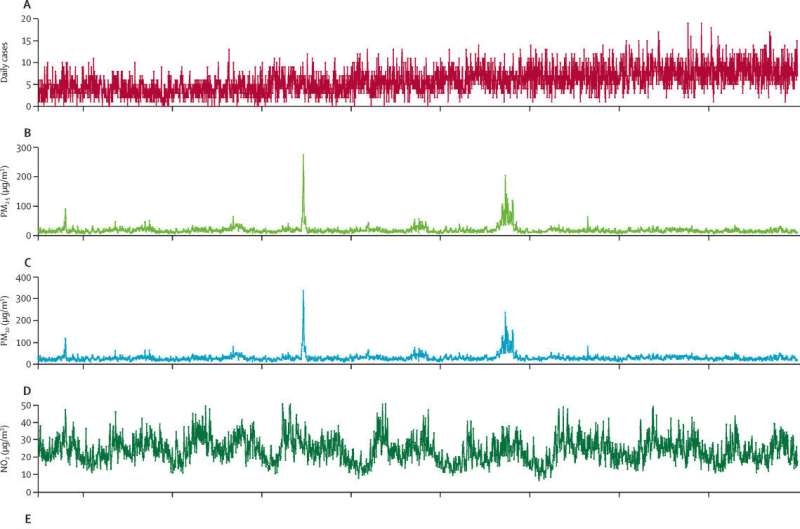

这项研究采用的方法与世界卫生组织为制定空气质量准则所引用的研究中使用的方法相似,其结论基于2010年7月1日至2018年12月31日期间新加坡向PAROS报告的所有OHCA病例的数据。将这些病例发生的时间与同期的每日空气污染水平进行了比较。

统计分析发现,在18131起OHCA事件中,研究人员能够将492起事件归因于心脏骤停当天或两天前PM2.5浓度的增加。该研究还发现,在接触污染物后的3到5天内,风险明显降低,这表明影响相对短期。

研究期间PM2.5的平均浓度为每立方米18.44微克,只要降低1微克,OHCA事件的数量就会减少8%,而降低3微克则会减少30%。

“这些结果清楚地表明,努力将空气污染颗粒水平降低到2.5微克或更低的范围,并采取措施防止暴露在这些颗粒中,可以在减少新加坡人口的心脏骤停方面发挥作用,同时也可以减轻负担。卫生服务Aik博士也是NEA的一名环境流行病学家。

他强调了这项研究与世界上许多城市的相关性,这些城市的空气污染是一个日常问题。不太常见极端事件,如雾霾和野火,也会导致PM2.5颗粒突然急剧增加。尽管研究结果与其他地方一致,PM2.5对OHCA事件影响的生物学机制似乎可信,但他警告称,这是一项观察性研究,并不意味着直接因果关系。

“这项研究为空气质量对健康的影响提供了强有力的证据,应该刺激政策和地面努力,以管理可能导致PM2.5增加的主要来源的排放,”杜克-新加坡国立大学卫生服务与系统研究项目和PERC主任、PAROS主席Marcus Ong教授说。“新的政策干预措施,例如逐步淘汰内燃机汽车,可以帮助减少危险。”

Ong教授也是新加坡总医院急诊医学系的高级顾问,他补充说:“个人也可以采取简单但重要的步骤,比如在PM2.5水平升高的时候戴上高效空气过滤口罩,不吸烟。”